唯物史观下的文明演进密码

——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》导读

馆藏位置:外借库八层;索书号:A12/1-2

一、著作背景与核心方法论

19世纪70年代末至80年代初,资本主义社会矛盾日益尖锐,无产阶级革命运动蓬勃发展。同时,人类学领域取得了一系列重要研究成果,如摩尔根对原始社会的研究。在这样的历史背景下,恩格斯写作《家庭、私有制和国家的起源》,旨在运用唯物史观,深入剖析人类社会早期发展阶段,揭示家庭、私有制和国家的起源与本质,为无产阶级革命提供科学的理论依据。

恩格斯以唯物史观作为分析社会形态的方法论框架。他认为,社会存在决定社会意识,生产力与生产关系的矛盾运动是推动社会发展的根本动力。通过对不同历史时期社会经济基础的研究,能够清晰地洞察社会上层建筑的演变。在本书中,他从物质资料生产方式出发,考察家庭形式的变迁、私有制的产生以及国家的形成过程,展现了人类社会从原始公有制向私有制、从无阶级社会向阶级社会的转变,为我们理解人类社会发展的一般规律提供了深刻的理论指导。

二、家庭形态的历史演变

(一)血缘家庭与普那路亚家庭

原始群婚制是人类早期的婚姻形态,其中血缘家庭和普那路亚家庭是两个重要阶段。血缘家庭的特征在于同辈之间互为夫妻,排除了不同辈分之间的性关系,这是人类婚姻史上的一大进步。其经济基础是原始的共产制,人们以群体为单位进行采集和狩猎,共同劳动、共同消费。在这种经济模式下,群体的生存和繁衍依赖于成员之间的紧密合作,血缘家庭的婚姻形式有助于维持群体的稳定和团结。

普那路亚家庭进一步发展了群婚制,它不仅排除了不同辈分之间的婚姻,还排除了同胞兄弟姐妹之间的婚姻。这种婚姻形式促进了不同群体之间的联系和交流,扩大了人类的社交范围。亲属关系在这一时期与社会结构紧密相连,同一群体内的亲属形成了特定的社会等级和分工,共同维护着群体的生存和发展。

(二)对偶制家庭的产生与局限

对偶制家庭的出现标志着个体婚姻的萌芽。在对偶制家庭中,一个男子在众多妻子中有一个主妻,而一个女子在众多丈夫中有一个主夫。这种相对稳定的婚姻关系使得夫妻之间的感情联系更加紧密,也为个体家庭的形成奠定了基础。

以易洛魁人的氏族为例,对偶制家庭在母系氏族社会中普遍存在。在这个阶段,妇女在社会中占据主导地位,因为她们掌握着家庭的经济大权,负责采集和管理食物储备。然而,随着生产力的发展,男子在狩猎和畜牧活动中的作用日益重要,他们开始积累更多的财富和资源。这使得母系氏族向父权制过渡成为可能。

母系氏族向父权制过渡的条件包括生产力的提高、私有制的出现以及男子在经济活动中地位的上升。当男子拥有了更多的财产和权力后,他们开始要求改变传统的继承制度,将财产传给自己的子女,从而推动了父权制的建立。

(三)专偶制家庭的形成动因

私有制与男性主导权:私有制的出现是专偶制家庭形成的关键因素。随着生产力的发展,剩余产品逐渐增多,男子在生产中的主导地位日益凸显,他们积累了大量的私有财产。为了确保财产能够传给自己的亲生子女,男子需要一种稳定的婚姻形式来保证子女的血缘纯正。因此,男性主导权在专偶制家庭中得到了强化,女性逐渐沦为男性的附属品。

家庭作为经济单位的本质:专偶制家庭成为了社会的基本经济单位。夫妻双方共同经营家庭,承担着生产、消费和生育的职能。家庭内部的分工明确,男子负责生产劳动,女子负责家务劳动。这种分工模式使得家庭能够更加高效地组织生产和生活,提高了家庭的经济实力。

阶级社会的形成逻辑:专偶制家庭的形成与阶级社会的产生密切相关。随着私有制的发展,社会逐渐分化为不同的阶级。拥有大量财产的男性成为了统治阶级,他们通过控制家庭和婚姻来维护自己的阶级地位。而女性和贫困的男性则成为了被统治阶级,受到剥削和压迫。专偶制家庭成为了阶级社会的重要组成部分,它不仅反映了社会的经济关系,也体现了阶级之间的不平等。

三、私有制的起源与阶级分化

(一)社会分工与剩余产品积累

社会分工的发展是私有制起源的重要前提,其中三次社会大分工具有里程碑意义。第一次社会大分工是畜牧业从农业中分离出来。在原始社会,人们主要从事狩猎和采集活动,随着生产力的发展,部分部落开始专门从事畜牧业,饲养牲畜。这使得生产效率大幅提高,产品有了剩余。例如,游牧部落生产的肉类、皮毛等产品除了满足自身需求外,还可以与农业部落进行交换。

第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来。随着金属工具的使用,手工业逐渐发展起来,如制陶、冶炼等。手工业者能够生产出更加精细和多样化的产品,进一步促进了交换的发展。剩余产品的增加使得人们开始有了积累财富的意识,占有关系也随之发生变革。一些人开始将剩余产品据为己有,私有制的雏形逐渐显现。

第三次社会大分工是商业的出现。商业的发展使得交换更加频繁和广泛,商人阶层应运而生。他们通过贸易活动获取利润,进一步加速了财富的集中。例如,古希腊的商业城邦通过海上贸易积累了大量财富,私有制得到了进一步的发展。

(二)奴隶制生产关系的建立

战俘转化为奴隶是奴隶制生产关系建立的重要机制。在原始社会末期,部落之间的战争频繁发生。以往,战俘往往会被杀死,但随着生产力的发展,人们发现可以让战俘从事劳动,为自己创造财富。于是,战俘逐渐成为了奴隶。例如,在古代埃及,法老通过战争俘虏了大量的奴隶,让他们从事修建金字塔等繁重的劳动。

剥削制度与私有财产密切相关。随着私有制的发展,社会出现了贫富分化。富有的人拥有大量的生产资料和财富,他们开始剥削贫困的人。奴隶制度就是一种典型的剥削制度,奴隶主占有奴隶的劳动成果,奴隶则失去了人身自由。

不同文明早期形态在奴隶制生产关系的建立上存在差异。在古希腊,奴隶制主要存在于城邦中,奴隶被广泛用于农业、手工业和商业活动。而在古罗马,奴隶制更加发达,奴隶不仅从事生产劳动,还参与了军事活动。在东方文明中,如古代中国和印度,奴隶制的形式相对较为温和,奴隶的地位也有所不同。但总体来说,奴隶制生产关系的建立标志着阶级社会的形成,它是私有制发展的必然结果。

四、国家机器的本质与形成路径

(一)公共权力与阶级统治工具

国家作为调和阶级矛盾的特殊力量,在社会发展中扮演着关键角色。当社会分裂为不同的阶级,阶级矛盾日益尖锐时,为了避免社会在无谓的斗争中走向毁灭,需要一种表面上凌驾于社会之上的力量来缓和冲突,将其控制在一定的秩序范围内,这种力量就是国家。

以古罗马为例,随着私有制的发展和阶级分化的加剧,贵族和平民之间的矛盾不断激化。为了维护社会的稳定和统治阶级的利益,国家应运而生。国家通过制定法律、建立军队等公共权力机构,来调节阶级之间的矛盾,确保社会秩序的相对稳定。

国家区别于氏族组织的特征十分明显。氏族组织是建立在血缘关系基础上的,其权力是自然形成的,没有强制性。而国家则是按照地域来划分国民,拥有特殊的公共权力,这种权力以军队、警察、法庭等暴力机构为后盾,具有强制性。例如,在古希腊城邦国家中,公民的身份不再仅仅取决于血缘关系,而是与居住地域相关。国家通过税收等手段维持公共权力机构的运转,这也是氏族组织所不具备的特征。

(二)雅典、罗马与德意志国家的典型模式

雅典国家的形成路径:雅典国家是通过一系列政治改革逐渐形成的。最初,雅典处于军事民主制阶段,部落首领掌握着一定的权力。随着社会经济的发展,阶级矛盾日益突出。梭伦改革奠定了雅典民主政治的基础,他按照财产多寡划分公民等级,打破了血缘关系对政治权力的垄断。克里斯提尼改革进一步深化,以地域部落取代血缘部落,标志着雅典国家的最终形成。在这个过程中,地域原则逐渐取代了血缘关系,国家机关逐渐完善,公民大会、五百人议事会等成为国家权力的重要机构。

罗马国家的形成路径:罗马国家的形成与军事扩张密切相关。早期罗马处于王政时代,实行军事民主制。随着罗马不断对外扩张,领土不断扩大,社会结构发生了深刻变化。平民与贵族的斗争推动了政治制度的改革,十二铜表法的颁布标志着罗马成文法的诞生,一定程度上限制了贵族的权力。后来,罗马通过一系列政治改革,如塞尔维乌斯改革,按照财产和地域划分公民等级,建立了新的军事和政治制度,实现了从军事民主制到国家机关的转型。地域原则在罗马国家的形成中也起到了重要作用,罗马的行省制度就是地域管理的典型体现。

德意志国家的形成路径:德意志国家的形成与日耳曼人的军事征服和迁徙有关。日耳曼人在征服罗马帝国的过程中,逐渐建立起自己的国家。最初,日耳曼人实行军事民主制,部落首领和军事贵族掌握着重要权力。随着时间的推移,在与罗马文化的融合过程中,德意志国家逐渐形成。查理曼帝国的建立标志着德意志国家发展的一个重要阶段。在国家形成过程中,地域原则逐渐取代血缘关系,封建领地制度的建立使得土地和人口的管理更加注重地域因素。例如,封建领主对自己领地内的居民拥有统治权,而不再仅仅依据血缘关系。

综上所述,雅典、罗马和德意志国家虽然形成路径不同,但都经历了从军事民主制到国家机关的转型,地域原则逐渐取代血缘关系成为国家管理的重要依据。

五、理论贡献与当代启示

(一)唯物史观的社会发展规律

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,清晰勾勒出家庭 - 私有制 - 国家的演进链条。人类社会最初处于原始群婚制,历经血缘家庭、普那路亚家庭、对偶制家庭,最终发展为专偶制家庭,这一过程与生产力发展和私有制的产生紧密相连。随着社会分工的发展,剩余产品出现,私有制逐渐形成,社会开始分化为不同阶级。为了调和阶级矛盾,国家应运而生,成为阶级统治的工具。

这一演进链条是唯物史观在社会发展研究中的生动体现,为马克思主义国家学说奠定了坚实基础。它揭示了国家并非从来就有,而是社会发展到一定阶段的产物,是阶级矛盾不可调和的结果。这一观点突破了以往对国家起源的神秘化解释,为无产阶级认识国家的本质和使命提供了科学依据,推动了马克思主义理论的丰富和发展。

(二)女性解放与家庭形态的未来

恩格斯关于妇女地位变迁的论断:恩格斯指出,妇女地位的变迁与社会生产方式的变革密切相关。在母系氏族社会,妇女因掌握家庭经济大权而占据主导地位。随着私有制和专偶制家庭的出现,妇女逐渐沦为男性的附属品,失去了经济和社会上的平等地位。

结合当代社会问题探讨理论适用性:在当代社会,尽管妇女在政治、经济和社会生活中的地位有了显著提高,但性别不平等问题仍然存在。例如,在就业领域,女性往往面临着职业发展瓶颈、薪酬差距等问题;在家庭中,女性仍然承担着主要的家务劳动。这些问题的根源在于传统的生产关系和社会观念的影响。

生产关系变革的关键作用:要实现女性解放和家庭形态的变革,关键在于生产关系的变革。一方面,要推动经济领域的变革,提高女性的经济地位,为女性提供更多的就业机会和职业发展空间。另一方面,要改变传统的社会观念,消除性别歧视,建立平等、和谐的家庭关系和社会关系。只有这样,才能实现女性的真正解放,构建更加公平、和谐的社会。

参考文献:

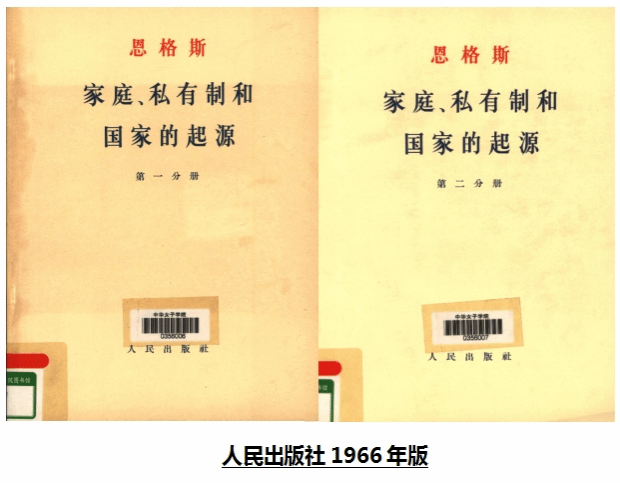

1、恩格斯著,《家庭、私有制和国家的起源》,人民出版社,1966年3月。

馆藏位置:外借库八层;索书号:A12/1-2

2、中山大学哲学系等著,《家庭、私有制和国家的起源》学习纲要,北京师范大学1981年4月。

馆藏位置:外借库八层;索书号:A81/39

3、全国妇联干部管理学院资料室编,《家庭、私有制和国家的起源》参考资料汇编,1987年5月。

馆藏位置:外借库八层;索书号:A81/63

4、顾保国著,《国家的本质与消亡的必然》,红旗出版社,2020年1月。

馆藏位置:外借库八层;索书号:A811.24/15